事業者間遠隔点呼の先行実施要領を徹底解説!

こんにちは!日野コンピューターシステムのブログへようこそ。今回は、運送事業者の皆さん、旅客事業者の皆さんにとって重要な「事業者間遠隔点呼」の先行実施要領について解説します。この遠隔点呼の導入により、運行管理の高度化と効率化を目指し、運行管理者の負担軽減と人手不足の解消を図ります。具体的にどのように進めるのか、一緒に見ていきましょう!

1.遠隔点呼の背景と目的

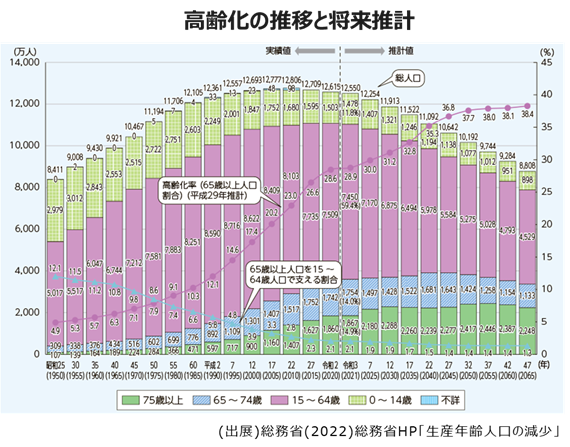

遠隔点呼の背景です。日本の人口は2008年の1億2,808万人をピークに減少に転じました。2048年には9,913万人と1億人を割り込み、2060年には8,674万人まで減少すると見込まれています。

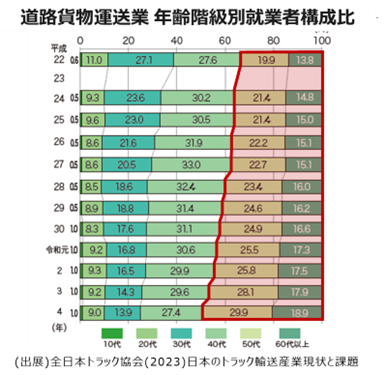

一方で運送業界では50代以上の方が48%を占め、この比率は年々増加傾向にあり、運送業界では高齢化が非常に進んでいることが分かります。

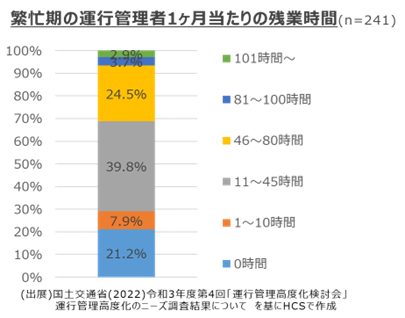

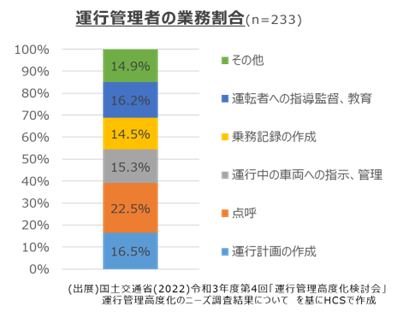

そういった背景があるので、運送業の中核業務である運行管理者についても同様であり、深刻な人手不足ということがうかがえます。また、下記の2つのグラフからわかることは、運行管理者は多岐にわたる業務をこなしており、繁忙期には3割の方が、46時間を超える残業をしています。しかも、その工数比率で最も多いのは点呼だそうです。

運行管理は、道路運送法や貨物自動車運送事業法に基づいて、安全な輸送を確保するために非常に重要です。これまでは対面点呼が基本でしたが、ICTの進展により、遠隔点呼の導入が可能になりました。これにより、運行管理者の負担を減らし、人手不足の問題にも対応できます。

2.IT点呼と遠隔点呼の違い

お客様と話をしていてよくあるのが「IT点呼」と「遠隔点呼」が混在してしまうことであり、私もその違いを理解するのに苦労しました。まずはIT点呼ですが2007年に初めて解禁されました。インターネットの普及によって、ITを運行管理に活用した歴史的瞬間ではないでしょうか。遠隔点呼は歴史が浅く、2022年に解禁されています。その違いについて詳述します。

- 必要資格、利用回数の制限

必要資格、利用回数の制限について、IT点呼は下記を満たす必要がありましたが、遠隔点呼はそういった要件が不要になりました。これにより、特にGマークの要件が不要になったことにより導入ハードルが非常に下がりました。

- Gマークが取得できていること

- 優良性要件をすべて満たすこと

・営業所の開設から3年経過

・過去3年間、第1当事者の重大事故がない

・過去3年間、点呼の実施違反による行政処分がない

・適正化実施機関による直近の巡回調査の結果が規定以上だった

※重大事故の定義(自動車事故報告規則第2条にあるもの)

※適正化実施機関(各都道府県にあるトラック協会のこと)

- 回数制限:3分の1回/月以上は対面点呼が必要

- 時間制限:1営業日の連続16時間まで

- 実施可能範囲

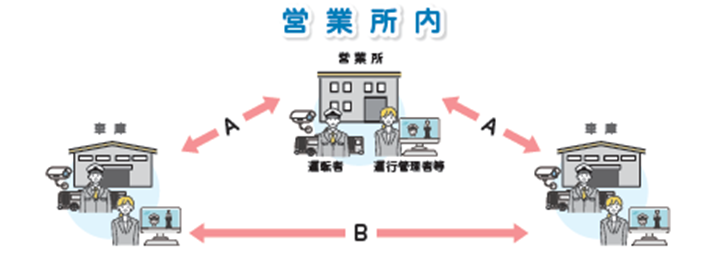

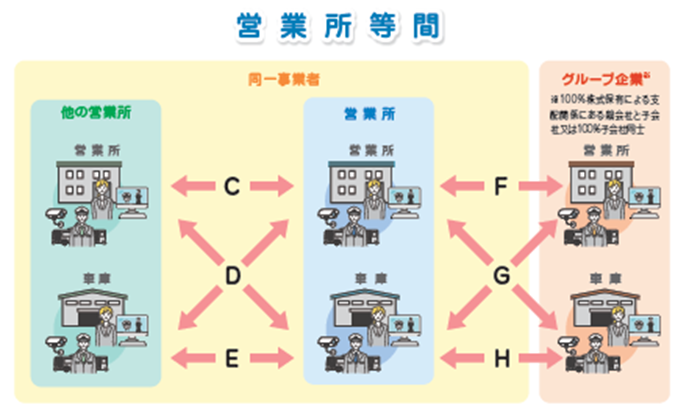

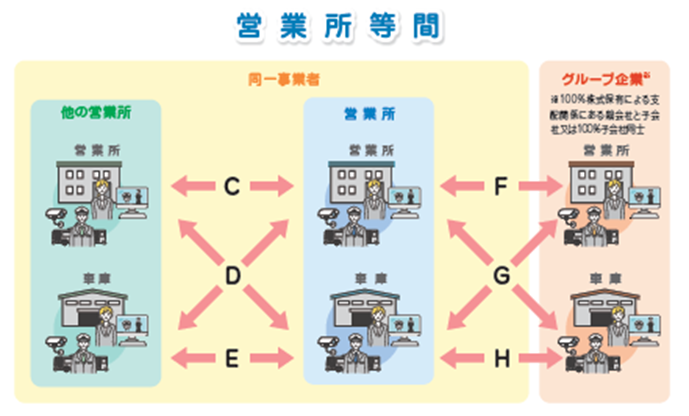

実施可能範囲ですが、IT点呼は営業所内、または同一事業者内の営業所間までの範囲でしたが、遠隔点呼はそういった範囲が無くなりました。下の図は遠隔点呼の範囲を示しており、すでにグループ企業間の遠隔点呼は可能となっています。

出展:国土交通省 遠隔点呼リーフレット

出展:国土交通省 遠隔点呼リーフレット

3.機器要件、環境要件

遠隔点呼は上記のような緩和がされた一方で、機器要件が厳しくなりました。環境要件もなりすまし防止のために監視カメラの設置が必要といったものがあります。詳細は割愛しますが、機器要件を満たしているシステムを購入すればここは間違いないです。環境要件は後述します。

4.事業所間遠隔点呼について

令和5年4月以降、国土交通大臣が定める要件を満たした場合、同一事業者間(グループ企業間も可)で遠隔点呼が可能となりました。これに加えて資本関係の無い事業者に点呼を委託することで、事業者間での遠隔点呼の先行実施が開始されました。これにより、運行管理者を集約し、その負担軽減と人手不足の解消が期待されています。事業者間点呼が本格的に運用された場合、第3者の点呼委託事業者が増加することが予想されます。

5.実施対象事業者

実施対象となる事業者は以下の要件を満たす必要があります:

・本事業の趣旨を理解し、従業員への教育・訓練体制を確保していること。

・遠隔点呼告示の要件を満たし、運輸支局への届出を行うこと。

6.使用する機器と環境

遠隔点呼を行う際には、以下の要件を満たす必要があります:

・対面点呼と同等の効果を持つ機器を使用すること。

⇒こちらは非常に細かい要件があるため、すでに要件を満たしている機器を購入することが望ましいです。

・安定した通信環境を確保すること。

・遠隔点呼の実施が困難な場合に備えた体制を整備すること。

・監視カメラ要件ですが、こちらは告示改正で緩和されました。なりすまし防止として、監視カメラで点呼の現場全体を映し、リアルタイムにそれが確認できる監視カメラが必要でしたが、告示改正により、クラウド型ドライブレコーダーやスマートフォンのカメラを使用することが可能になりました。これによりリアルタイム性は求められず、車内との遠隔点呼が可能になったことは非常に心強いです。

7.報告義務

事業者は以下の事項を報告する義務があります:

・実施内容や変更、終了時の報告。

・想定外の事案が発生した場合の内容、改善状況および再発防止策。

・点呼実績の記録簿および想定外事案の対応内容。

8. 申請手続き

申請手続きには以下の書類が必要です:

・事業先行実施申込書。

・管理の受委託許可申請書。

・遠隔点呼に係る管理の受委託契約書の写し。

・委託に係る報酬や実施方法の詳細を記載した書類。

出展:国土交通省 事業者間の遠隔点呼の先行実施要領について

9. 契約と義務

受委託業務に関する契約には、以下の内容が含まれます:

・委託者と受託者の役割分担。

・点呼の実施方法および緊急連絡体制。

・契約期間および契約解除の条件。

・秘密保持および個人情報の管理。

10.受付期間

2024年7月現在は募集を行っていないようです。遠隔点呼は、運行管理の負担軽減と効率化を目指す画期的な取り組みです。運行管理者の方々にとって、これらの情報が参考になり、実際の業務に役立つことを願っています。この記事を通じて遠隔点呼の理解が深まりましたら幸いです。

今後とも日野コンピューターシステムをよろしくお願いいたします。

<関連するサービス>

e点呼PRO

この記事を書いた人

日野コンピューターシステム株式会社 ソリューション推進部 重藤